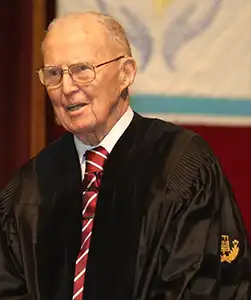

En México se gestó una revolución agrícola y tecnológica que salvó a millones de personas de morir de inanición. Su creador, Norman Borlaug cumplió 10 años de muerto hace unos días.

En 1798, el economista inglés Thomas Malthus publicó su Ensayo sobre el principio poblacional (An Essay on the Principle of Population), donde explicaba por qué el hambre era una condición ineludible del destino de la humanidad. La razón, en pocas palabras, es que la población eventualmente crecería con más rapidez que la producción de alimentos.

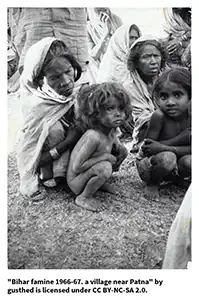

La pesadilla malthusiana se empezó a convertir en realidad a nivel global poco antes de mediados del siglo XX, cuando se desataron hambrunas en diversas partes del mundo, sobre todo en el continente asiático; pero un grupo de investigadores basados en México dieron origen a una revolución agrícola que, sin exagerar, salvó a millones de personas de morir de inanición.

Los enanos, al rescate

En México, las cosechas de trigo disminuyeron a la mitad entre 1939 y 1942 debido a un hongo que se comía los tallos. Así que, en 1944, el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller instalaron en Texcoco, Estado de México, el Centro de Investigación para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo (CIMMyT), el germen de la revolución verde se había sembrado.

El periodista Mark Dowie ha mostrado, por cierto, que la fundación estadounidense participó, además de por altruismo, porque al combatir el hambre podía contribuir a detener el avance en el mundo de otra revolución, la comunista.

El director era Norman E. Borlaug (cuyo décimo aniversario luctuoso fue el pasado 12 de septiembre), cuyo equipo de investigación desarrolló nuevas técnicas agrícolas, de irrigación y fertilización, y nuevas variedades híbridas de trigo, maíz y arroz más productivas que las tradicionales… Suena sencillo, pero hicieron muchos miles de cruzas de las variedades existentes en todo el mundo para obtener las nuevas plantas.

El resultado sobrepasó los mejores pronósticos. La producción mexicana de trigo entre 1944 y 1970 se cuadruplicó y el país se hizo autosuficiente en este grano en 1956. Este éxito, llevó a que, en 1960, las fundaciones Rockefeller y Ford instalaran el Instituto Internacional de Investigación en Arroz (IRRI, por su sigla en inglés) en Filipinas y dieran un impulso definitivo a la revolución agrícola.

Particularmente importante en la revolución verde fue la generación del trigo enano, que fue la solución que en los campos mexicanos para un problema inesperado: cuando se utilizaba el fertilizante y había suficiente de agua (por riego o lluvia), el trigo crecía demasiado y colapsaba. Así que Bourlag y su equipo hicieron unas 20,000 cruzas antes de atinar, en 1964, a usar un trigo japonés de baja estatura que dio una serie de variedades enanas de alto rendimiento.

TAL VEZ TE INTERESE LEER “Evitar el gluten, de la ciencia a la moda”

Para 1963, la hambruna que se había iniciado desde 1961 en la India y Pakistán tuvo consecuencias devastadoras. Borlaug fue el encargado de persuadir a los gobiernos de estos países de combatir a los monopolios locales, de que importaran semillas de las nuevas variedades creadas en México y que dieran facilidades a los campesinos para adquirirlas. Tardó dos años en tener éxito en estas negociaciones.

Los resultados fueron casi increíbles: Para la cosecha de 1969-1970, el 55% de la tierra agrícola de Pakistán y 35% de la de la India tenían trigo enano mexicano; de 1965 a 1970, la producción de trigo de Pakistán se duplicó de 4.6 millones de toneladas a 8.4 millones; en la India, pasó de 12.3 millones a 20 millones de toneladas. Para 1974 ambas naciones eran autosuficientes en este cereal.

El IRRI, por su parte, en 1961 había generado también una arroz enano que, en condiciones óptimas, podía rendir cosechas hasta 5 a 10 veces mayores que las normales,y que también fue adoptado por la India.

Por haber encabezado lo que dos años se empezó a llamar Revolución Verde, en 1970 se le concedió el Premio Nobel de la Paz a Norman Borlaug; no solo porque no hay premio Nobel para ciencias agrícolas o biológicas, sino porque se reconoció que su principal contribución no era tanto la científica sino la diplomática y política.

El propio Borlaug no valoraba mucho la ciencia; cuando le pedían que escribiera sobre sus hallazgos contestaba “¿qué prefieres, papel o pan?”.

No hay bien que con su mal no venga

Hasta donde se ha visto, no hay tecnología inocua, y los beneficios de la Revolución Verde vinieron aparejados de algunos problemas. El más evidente e innegable es el socio-económico.

Aunque se hayan ofrecido créditos y facilidades, las nuevas tecnologías y variedades salían más caras que las tradicionales; no todos las podían pagar, entre eso y que los productos del campo se abarataron, muchos campesinos no pudieron pagar los créditos que les habían otorgado, por lo que perdieron sus tierras. Como, además, las formas de cultivo se mecanizaron en buena medida, el empleo en el campo disminuyó.

Por otro lado, los grandes agricultores y terratenientes de todas maneras podían comprar más y obtener más beneficios que sus competidores, por lo que se enriquecieron aun más. Estos dos efectos tuvieron como consecuencia un crecimiento en la desigualdad económica tanto en el campo como en las ciudades a las que migraron los campesinos.

Ligeramente menos evidentes resultan los daños de la revolución verde al medio ambiente y la biodiversidad; aunque hay que reconocer, como decía Borlaug, que las variedades más productivas de granos evitan, en cierta medida, que se deforeste para buscar más tierras que cultivar.

TAL VEZ TE INTERESE LEER: “Periodismo colaborativo, a la caza de responsables del cambio climático“

Más allá de los muy observados y señalados efectos que han tenido los agroquímicos y pesticidas, a menudo pasa desapercibido el alto consumo de agua de la agricultura moderna, que está llevando a la desecación incluso de grandes ríos. Tampoco se menciona mucho que los fertilizantes, cuando llegan a ríos y lagos fomentan el crecimiento de las algas al grado que ahogan al resto de la biodiversidad de los cuerpos de agua.

La revolución ¿interminable?

Antes de la Revolución Verde, hubo varias revoluciones agrícolas, las más notables son:

- La primera revolución ocurrió hace unos 10,000 años, cuando, en diversas partes del mundo, se inventó la agricultura.

- La segunda, que no ocurrió en América porque no había animales de tiro, fue la invención del arado tirado por animales, más o menos hace 4,000 años.

- Una tercera revolución, que no suele mencionarse, se dio en América: la domesticación de muchas plantas (unas 80 especies en mesoamérica) y generó incontables variedades de las mismas, las más famosas son las papas, los maíces, los tomates y el chocolate; se considera que este logro biotecnológico se debió a que el trabajo agrícola, sin arado, se hacía a mano.

- La cuarta revolución agrícola ocurrió entre 1500 y 1750 con el llamado intercambio colombino o primera globalización real; las tecnologías y variedades americanas, europeas y asiáticas se combinaron y enriquecieron al mundo.

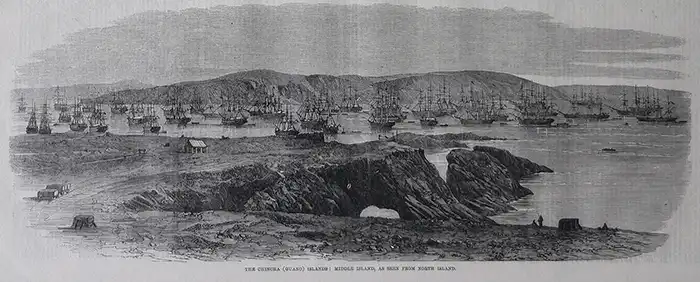

- La quinta también se originó en América, en Perú, y podría llamarse “la fiebre del guano”. A mediados del siglo XIX, se llevaron millones de toneladas de excremento de aves marinas, sobre todo desde las Islas Chinca de Perú, a Europa, donde las cosechas se duplicaron y hasta se triplicaron; eventualmente, la idea de fertilizar con amoníaco se diseminó por todo el mundo.

- La sexta se combina con la anterior, pues fue parte de la Revolución Industrial e implicó la industrialización del campo. La cumbre ocurrió cuando en 1913 Fritz Haber inventó la forma de sintetizar amoníaco y Carl Bosch la industrialización del proceso.

Todas ellas generaron, en su propia medida, sobrepoblación, desequilibrios socioeconómicos (los del guano fueron particularmente dolorosos) y afectaciones al medio ambiente y a la biodiversidad; sin embargo, los tiempos se han acelerado de manera increíble. Por ejemplo, se calcula que el valor de la producción agrícola se ha triplicado desde 1970, de manera que en 2016 alcanzó el total de 2.6 billones de dólares.

Una revolución, incluso una agrícola, es un cambio abrupto que requiere un posterior tiempo de adaptación para enmendar los daños causados. Pero ahora, mientras todavía hay zonas de África, por ejemplo, donde aún no ha llegado la Revolución Verde, y cuando apenas nos estamos dando cuenta de los problemas que ésta ocasionó; la palabra “verde” ya tiene un significado distinto, y casi opuesto al que tuvo en los 70, y estamos en la vorágine de la siguiente revolución agrícola, la octava, la genómica…

Y hay que decir que la revolución genómica parece ser necesaria ante la velocidad con la que está cambiando el clima del planeta y el alcance y la penetración con que pueden diseminarse ahora las plagas.

TAL VEZ TE INTERESE LEER: “Colombia declara emergencia por hongo letal de banano“

Parece que, en un remedo complejo de la hipótesis de Malthus, el avance tecnológico es más veloz que nuestras capacidades sociales de adaptación y mitigación de daños y, desde luego, que velocidad de adaptación de la naturaleza, y todo esto amenaza no con revolucionarnos sino con revolcarnos.