Como el Congreso Mundial de Periodistas de Ciencia fue un modelo a escala de los problemas de la ciencia y la economía en Latinoamérica, los malentendidos entre el Sur Global y el Norte y, en cierto sentido, de casi todo lo que está mal en el mundo

El punto máximo de las diferencias se alcanzó a final de las actividades del martes 2 de julio. La división entre el Sur Global y el Norte, que se veía venir desde hacía meses en América Latina, se concretó definitivamente. Para cerrar el día, había dos conferencias magistrales a la misma hora: El corazón africano de la ciencia, de Uzodinma Iweala, en la enorme sala principal, y Cómo gastar cien mil millones de euros, en el auditorio secundario.

El resultado: Iweala dio su conferencia ante un auditorio que se veía casi vacío y la sala secundaria apenas pudo dar cupo a todos los asistentes. Prácticamente todos los europeos querían averiguar qué iba a pasar con el dinero que destina la Unión Europea para proyectos científicos.

Fue una lástima porque la conferencia de Iweala no fue solo sobre la ciencia en África ni sobre los retos y soluciones que han encontrado para publicar sobre ella, sino sobre la ciencia en general y su pretendida objetividad, sobre cómo pesan en ella los prejuicios y preconcepciones, sobre como estos permean a la comunicación de la ciencia y sobre el uso político y social que les damos los seres humanos.

Su charla era importante para todos los que estábamos en el Congreso Mundial de Periodistas de Ciencia (WCSJ) que se llevó a cabo en Laussanne, Suiza, del 1 al de julio de 2019.

No hay seleccionados de América Latina

La división se inició desde meses antes. Al menos desde la perspectiva de los latinoamericanos, los malentendidos se hicieron evidentes cuando en la selección de las mesas de discusión no quedó prácticamente ninguna de las propuestas de América Latina, y se corroboraron cuando los ganadores de las becas para asistir se concentraron casi exclusivamente en un solo país de la región, Costa Rica.

Nuestras quejas eran dos. La formal, realizada sobre todo desde las asociaciones latinoamericanas que forman parte de la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia (la chilena, colombiana, argentina y mexicana): qué sentido tiene formar parte de la WFSJ si no vamos a participar de la discusión global, cuando, de hecho, la discusión global es el eje central de la Federación y el congreso es su actividad principal y casi la única que hace (por lo menos vista desde América Latina).

La otra queja, no tan formal y no enunciada, podría resumirse con la frase que dijo en 1971 el presidente estadounidense Richard Nixon a un joven Donald Rumsfeld: “América Latina no importa… A la gente le importa un bledo Latinoamérica”.

América Latina, “no era lo suficientemente pobre como para atraer compasión y ayuda, tampoco lo suficiente peligrosa como para desarrollar cálculos estratégicos, ni estaba creciendo económicamente lo suficientemente rápido como para acelerar latidos en salas de juntas”, agrega el periodista de The Economist Michael Reid en su libro Forgotten Continent.

Y era cierto, el subcontinente languidecía bajo la tutela de los dictadores impuestos, en muchas ocasiones, por los propios Estados Unidos, hasta que empezaron a llegar los líderes de izquierda encabezados por Hugo Chávez en la rica y petrolera Venezuela; poco después, las débiles instituciones de gobierno y justicia de América Latina permitieron que surgiera y se consolidara el inmenso poderío de los narcotraficantes, sobre todo en Colombia y en México.

Actualmente, como se puede apreciar por las protestas que ha habido y sigue habiendo en Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y el no suficientemente conocido Haití, Latinoamérica importa, les importa a los ánimos imperialistas de China, EU y Rusia, pero por lo mismo que ha importado desde el siglo XVI: sus materias primas, que no solo son drogas, también es el cobre de Ecuador, la soya de Argentina o las vacas y las palmas de Brasil; en lo más mínimo por su ciencia o su tecnología y menos por su casi inexistente innovación.

Comparada con la ciencia que se hace en Europa y en particular en Suiza, Francia e Italia (los países convocantes de la WCSJ2019), la que se realiza en América Latina es pobre y pequeña. De manera consecuente, las oportunidades de trabajo para periodistas de ciencia en la región son pobres, pequeñas y en una gran cantidad de lugares, inexistentes.

No es de extrañar que nuestras propuestas les hayan parecido de poca valía o que hayan sentido que no podían aprender nada de ellas.

Después de nuestras quejas, el comité organizador, en lugar de aceptar algunas de las mesas que se habían propuesto desde América Latina, hizo unas propias. A mí me invitaron a participar en una mesa llamada “Los retos del periodismo de ciencia en el Sur Global y cómo una alianza con el Norte podría ayudar” junto con Harry Surjadi de Indonesia, Deborah-Fay Ndhlovu de Kenia y Ben Deighton del portal SciDev.net.

La idea me pareció estupenda, pero resumir en 10 minutos de ponencia la situación de un continente entero y plantear soluciones parecía no solo difícil sino casi imposible.

Además, en la sesión nos sucedió lo mismo que le pasaría unas horas después a Iweala: el Norte estuvo prácticamente ausente, tan solo representado por una periodista suiza. Así, la pregunta de “cómo puede ayudar una alianza con el Norte” resultaba, esa sí, imposible de contestar. ¿Qué alianza podía plantearse con quienes ni siquiera estaban presentes?

En su conferencia, Iweala hizo referencia a los intentos que se han hecho de justificar el racismo y la discriminación desde la ciencia, que son muchos y vienen de largo tiempo y aún están presentes, por ejemplo, en la investigación del genoma humano. Pero sobre todo explicó cómo el racismo y la discriminación están presentes aunque sea de manera inconsciente y sin que haya malas intenciones de por medio.

Pero, más que hacer énfasis en ellos, conviene ver cómo se está resolviendo un problema similar, el de la discriminación del sexo femenino.

Celebremos y apreciemos las diferencias (si es que hay)

No existe tal cosa como un cerebro femenino y uno masculino, dice la investigadora Gina Rippol quien acaba de publicar el libro Gender and Our Brains.

Rippol “demuestra que las diferencias entre mujeres como grupo, o entre hombres como grupo, son mucho mayores que las diferencias entre hombres y mujeres”, escribió Hope Reese para Undark. Para explicar los datos que se tienen sobre las diferencias que se han observado en habilidad matemática, capacidad lingüística o interpretación de mapas explica que se deben a la práctica.

Al comparar a mujeres con altos niveles de experiencia en un determinado campo con hombres con la misma experiencia, “las diferencias entre hombres y mujeres desaparecen. Lo que pareciera ser una diferencia debida al sexo en realidad se ha generado por algo distinto: la diferencia está en las oportunidades que la sociedad ofrece a los individuos según su género”, le dijo Rippol a Reese.

“Estamos tratando de explicar diferencias que no existen”, agrega.

Es posible que haya quien sospeche de la veracidad de estos resultados porque son presentados por una mujer, y seguramente, como cualquier descubrimiento científico, es debatible y matizable.

Sin embargo, el punto es que aunque fuera diferente el cerebro de las mujeres y los hombres, la sociedad está obligada a ser equitativa con ambos, y es cada vez más evidente que todos podemos aprender de los puntos de vista diferentes a los nuestros o de nuestros grupos sociales.

Esa equidad empezó a generarse desde mediados del siglo XX, cuando la mayor parte de las personas pensaban que los cerebros de las mujeres no solo eran diferentes a los de los hombres sino que eran inferiores.

En el mismo auditorio que con Iweala estuvo casi vacío, se dieron a conocer los números finales de la WCSJ2019, y hubo un nutrido aplauso cuando se mencionó que la participación femenina en las mesas fue mayor que la masculina. ¿Por qué procurar un balance entre hombres y mujeres y no en el de procedencia geográfica?

“Y la culpa no era mía…”: América Latina

“Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía” dice un fragmento de la coreografía feminista que hizo la agrupación chilena Las Tesis y que tuvo más alcance que las protestas ante la inequidad económica pues se replicó y tradujo en muchas países.

Está clarísimo que los periodistas de ciencia de América Latina, y del Sur Global en general, no tenemos la culpa de que nuestro trabajo no resulte relevante desde el punto de vista del Norte.

Igual de claro es que el ninguneo que se hizo de ese trabajo en la organización de la WCSJ2019 no fue malintencionado y probablemente ni siquiera fue consciente. Prueba de ello es que en Lausanne se votó que la WCSJ2021 se realizaría en un país de América Latina, Colombia.

Eso no cancela el hecho de que los periodistas ciencia de todo el mundo quedamos en evidencia ante nosotros mismos: nos dejamos llevar por preconcepciones y prejuicios. De hecho, en lo personal me parecía imposible que un país latinoamericano pudiera animarse a hacer un evento de este tamaño.

Para resolver esta situación podemos regresar a las bases de la WFSJ que ha logrado que los periodistas de ciencia seamos los únicos periodistas a nivel mundial que nos reunimos para discutir lo que hacemos, y esto lo hacemos a imitación de los congresos científicos mundiales.

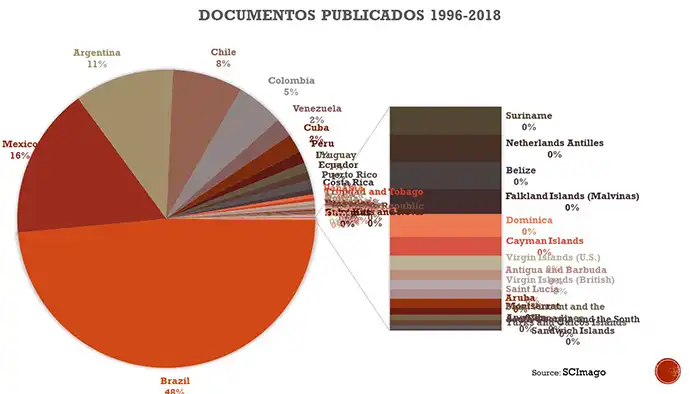

En América Latina, los principales productores de publicaciones científicas de acuerdo con SCImago son Brasil (48%), México (16%), Argentina (11%) y Chile (8%) y muchos países tienen una aportación que no llega al 1 por ciento.

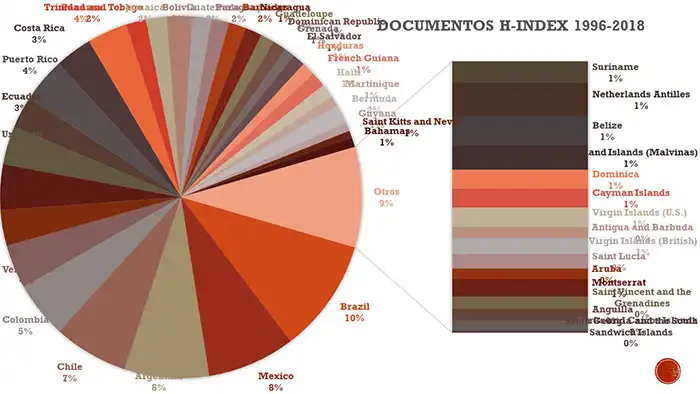

Si corregimos y ponemos solo las publicaciones valiosas por su número de citas (medida por el H Index) resulta que las contribuciones de los cuatro países grandes disminuyen hasta quedar entre 10% y 7% y muy pocos países aportan menos del 1 por ciento. Revelando que hay países que publican poco pero que esas publicaciones son de alta calidad.

Esto sucede porque las publicaciones que destacan en el H Index son las que se hacen en colaboración. Con el escaso presupuesto que algunos países de América Latina destinan a la ciencia, en muchos países prácticamente solo se puede publicar en colaboración.

Y creo que esa es la palabra mágica: colaboración. Así que mi sugerencia es que redefinamos las razones por las cuales nos juntamos en los WCSJ, que no lo hagamos tanto con la esperanza de aprender de los demás sino de buscar espacios y formas de colaboración y trabajo conjunto y, eventualmente, podremos presentar en los WCSJ los resultados de esos trabajos colaborativos.

Ciertamente, si queremos trabajar en reportajes sobre física de altas energías o temas similares, es muy poco lo que podemos aportar desde el Sur Global, pero hay muchos otros temas de relevancia científica y periodística en los que podemos trabajar en conjunto.