La relación entre el máximo premio de ciencia y la salud mental ha sido, más que complicada, lejana y, en ocasiones, equívoca…

Hasta ahora, sólo un psicólogo destacado ha obtenido el premio Nobel, pero no fue en la categoría de Fisiología o Medicina, sino en la de Ciencias Económicas. En 2002, Daniel Kahneman fue distinguido “por haber integrado conocimientos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre”.

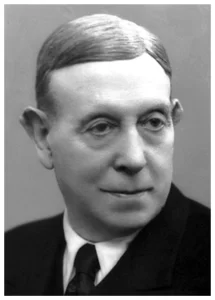

Por otro lado, el que es posiblemente el error más notorio en la asignación de un premio de Fisiología o Medicina fue para un tema de salud mental, cuando en 1949 se le concedió al médico portugués Antonio Egas Moniz “por el descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en ciertas psicosis”…

La lobotomía podía, en efecto, “calmar” a algunos de los pacientes con eventos psicóticos destruyendo de zonas seleccionadas del tejido cerebral por medio de un instrumento metálico introducido a través de una perforación en el cráneo.

De 1901 a la fecha, además del de Moniz, se ha dado solo un premio Nobel a un psiquiatra o investigador del tema de salud mental, a Julius Wagner-Jauregg, en 1927, por su descubrimiento del valor terapéutico de la inoculación de malaria en el tratamiento de la demencia paralítica.

Otros premios, como los de John Eccles, Alan Hodgkin y Andrew Huxley en 1963; Ulf von Euler, Julius Axelrod y Bernard Katz en 1970 se dieron por investigaciones sobre las bases fisiológicas del funcionamiento de las neuronas y la conducción nerviosa.

También se puede mencionar a John O’Keefe, May-Britt Moser y Edvard I. Moser (los tres psicólogos de origen), a quienes se les dio el premio en 2014 “por sus descubrimientos de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro” que nos permite a los mamíferos orientarnos en el espacio en que nos movemos.

Entonces solo el premio a Arvid Carlsson, Paul Greengard y Eric Kandel en 2000 por descubrir el mecanismo de funcionamiento del neurotransmisor dopamina destaca como de atención a la salud mental, pues ha derivado en fármacos contra la enfermedad de Parkinson (las personas con este mal tienen concentraciones anormalmente bajas de dopamina en los ganglios basales) así como de antipsicóticos y antidepresivos.

Un nuevo principio biológico

El más notable premio Nobel en temas relacionados con la salud mental, es el que se le concedió al químico y médico Stanley B. Prusiner en 1997 por su descubrimiento de los priones, “un nuevo principio biológico de infección”, causantes del mal de las vacas locas (encefalópatía espongiforme bovina) y de algunas enfermedades neurodegerativas humanas, como la de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar fatal y los síndromes de Gerstmann-Straussler-Scheinker y el Kuru, que se transmite a través de rituales de canibalismo.

Los priones (bautizados así por Prusiner tomando sílabas de las expresión “agentes proteínicos infecciosos”) tienen la peculiaridad de no tener material genético, por lo que, cuenta Michael Brooks en su libro Free Radicals: The Secret Anarchy of Science, el matemático John Stanley Griffith propuso se trataba de proteínas capaces de estimular su propia síntesis a partir de los genes que estaban en las células a las que infectan.

Sin embargo, el Nobel para Pruisner pudo haber sido un tanto prematuro. En 2010 un artículo en Science señaló que “tres décadas de investigación no han dado una prueba directa” de que la causa de estas infecciones sea exclusivamente un proteína. Aun así, el estudio de los priones ha continuado y, según un artículo publicado en Nature el 13 de julio de este año, estamos cada vez más cerca de saber cómo funcionan.

La elusiva la salud mental

No es extraño la ausencia de Nobeles en temas de salud mental, pues muchos de ellos tienen solo una parte de ciencia como se entiende hasta ahora; además, la objetividad y la certeza son difíciles y a veces casi imposibles de alcanzar en este campo que suele tener que ver con terrenos como las emociones o hasta con la espiritualidad de las personas.

Aun así, la lista de psiquiatras nominados es larga, empezando por Emil Kraepelin, a quien se dice que Sigmund Freud apodaba el Papa de la psiquiatría y de quien se sabe que fue nominado en al menos ocho ocasiones entre 1909 y 1926, sobre todo por su investigación sobre la demencia precoz y la depresión maníaca.

Además faltarían, por ejemplo, Eugen Bleuler, por sus aportaciones sobre la esquizofrenia; Constantin von Economo, por la descripción de la encefalitis epidémica; Alois Alzheimer, por su trabajo en la caracterización del mal neurodegenerativo que lleva su nombre; el propio Freud, por la creación del psicoanálisis (aunque ha sido muy cuestionada y se han encontrado evidencias de que falseaba sus datos), y Hans Berger, por el desarrollo del electroencefalograma.

Las razones varían en cada caso, pero una investigación sobre por qué Kraepelin no obtuvo la distinción encontró que quienes lo nominaron lo hacían de manera grandilocuente, pero fallaban en presentar evidencias y resultados claros y contundentes.

Un desdén similar ocurre con la atención pública de los problemas de salud mental, que, en promedio, en el mundo recibe solo el 2% de los presupuestos nacionales dedicados a salud pública (México está exactamente el promedio). Así, hace un par de años la Organización Mundial de la Salud escogió como tema Día Mundial de la Salud Mental “impulsar la inversión en el tema”.

Así, por lo que parece, falta mucho para que los comités del Nobel sepan cómo valorar las aportaciones en salud mental; por lo pronto, parece que los criterios seguirás siendo farmacéuticos o económicos.