El Nobel de Fisiología Medicina 2024 se concedió a Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento de los microARNs y su papel en la regulación de los genes

El Premio Nobel de Fisiología y Medicina de este año fue concedido hoy a Victor Ambros y Gary Ruvkun por el revolucionario descubrimiento de los microARNs y su papel en la regulación de los genes, y la palabra “revolucionario” no es para nada exagerada pues estos investigadores revelaron un principio completamente nuevo de regulación genética, el cual resultó ser fundamental para todos los organismos multicelulares, incluidos los seres humanos.

Por qué son importantes

La regulación de la expresión genética es esencial para todas las formas de vida, y se hace especialmente compleja para los organismos multicelulares, pues todas sus células tienen los mismos genes pero pueden crecer distintos tipos celulares, que en el caso de los seres humanos, por ejemplo, son alrededor de 200.

Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, como derivan del mismo óvulo fecundado, tienen los mismos 20 mil genes con información para elaborar otras tantas proteínas distintas, así que el tipo de célula que se haga depende de qué genes se “expresan” y cuáles se quedan silenciosos; en otras palabras, cuáles de ellos se utilizan para generar proteínas y cuáles no.

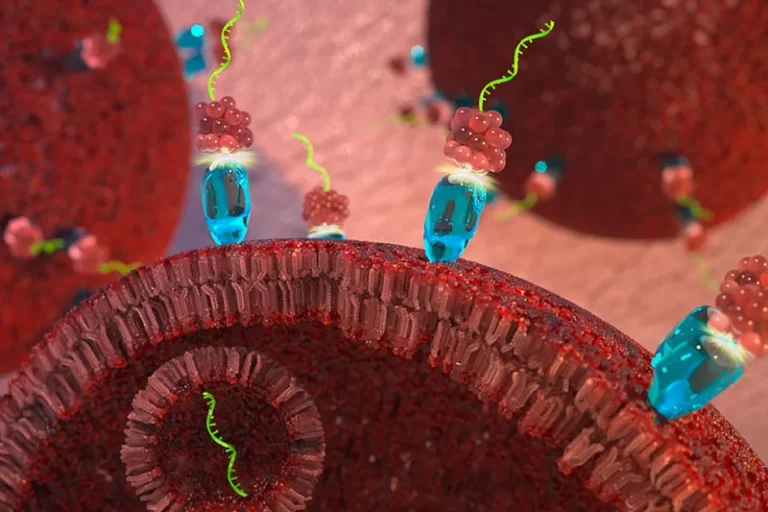

Así, la regulación genética consiste en permitir o bloquear la expresión de distintos genes específicos, para lo cual se han encontrado una multitud de mecanismos a nivel molecular, unos impiden que el ADN se transcriba a ARN mensajero y otros que éste se traduzca en la proteína correspondiente; este último es el caso de los microARNs.

Cómo funcionan los microARNs

De acuerdo con la información publicada por la organización del Premio Nobel, los microARNs funcionan gracias a una maquinaria que también se utiliza para otros mecanismos de silenciamiento genético conocidos en conjunto como “interferencia de ARN”. Algunos de ellos, por ejemplo, son mecanismos de defensa contra infecciones virales en plantas y algunos animales de baja complejidad; pero los microARNs funcionan sólo en mecanismos de diferenciación celular en animales y unas cuantas plantas.

En general, la interferencia de ARN funciona porque una pequeña molécula de ARN se une a una secuencia específica del ARN mensajero y forma una doble cadena, que impide que se haga la traducción a la proteína correspondiente.

Para qué nos sirven

Los microARNs son fascinantes desde los puntos de vista meramente biológico y fisiológico, por los papeles que desempeñan en los intrincados procesos de la diferenciación celular en el desarrollo embrionario hasta los de la evolución de las especies.

En este último sentido, se han encontrado, por ejemplo, linajes de microARNs que tienen 600 millones de años, y son compartidos por todos los animales desde las esponjas, y otros que fueron surgiendo más tarde, como los que compartimos todos los animales con simetría bilateral o los que compartimos entre mamíferos y marsupiales pero no con los reptiles.

Por otra parte, la regulación anormal de los microARNs puede causar problemas graves, pero afortunadamente son muy poco frecuentes. Quizá el problema médico más grave relacionado con los microARNs en humanos, es el que se produce por mutaciones en la proteína Dicer, que es fundamental para la acción de los microARNs.

Así, el síndrome DICER1 predispone a las personas a tener tumores en el riñón, la tiroides, el ovario, el cuello uterino, los testículos, el cerebro, los ojos y los pulmones. Las mutaciones en los genes que generan los microARNs también son graves, pero sus repercusiones no son tan amplias.

Para que nos podrían servir

Desde 1993, cuando Ambros y Ruvkun descubrieron el primer microARN en unos gusanos nemátodos, se ha avanzado mucho. Actualmente se sabe que los humanos tenemos unos mil genes de microARNs y ya hay diversas aplicaciones médicas en desarrollo relacionadas con ellos.

Por ejemplo, tan sólo en los últimos tres meses se ha encontrado que los microARNs pueden servir para diagnosticar cáncer cervical y enfermedad de Alzheimer, y se probó un tratamiento de edición genética que logró que ratones adultos con sordera congénita (por causa de un gene de microARN defectuoso) recuperaran la audición.