Las mujeres fueron excluidas por mucho tiempo de la práctica de la medicina, cuando por fin se abrieron paso en un campo dominado por hombres demostraron no sólo ser buenas sino mejores.

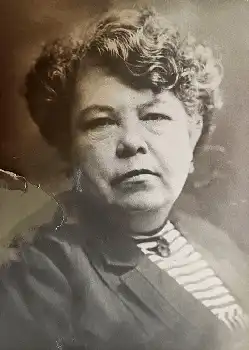

En la rotonda de “los médicos ilustres” que compone parte de los jardines de la Secretaría de Salud federal resalta un busto en particular, el de la doctora Matilde Montoya; una de las pocas mujeres que se intercalan entre los bustos de doctores.

Matilde Montoya fue la primera mujer mexicana que logró graduarse como médico. Nació el 14 de marzo de 1859 y a los 16 años se tituló como partera, pero su sueño más grande era ser doctora. Como en muchos países de la época, en México estaba mal visto que las mujeres practicaran un sinnúmero de oficios dominados por los hombres y el deseo de Matilde era un desafío directo al statu quo, lo que le costó tener que retirarse de la Escuela de Medicina de Puebla en 1875 tras ser difamada como “masona y protestante”.

Matilde persistió y a los 24 años de edad, en 1882, logró inscribirse en la Escuela Nacional de Medicina. Si bien el acoso para detener su paso por la carrera de medicina persistió, Matilde obtuvo apoyo del entonces Presidente Porfirio Díaz (quien incluso envió una solicitud al congreso para permitir que las mujeres pudieran graduarse como médicos). Éste le ayudó a concretar sus estudios y titularse en 1887, entonces fue la primera mujer mexicana con título de médico.

Hoy en día, muchos de los caminos universitarios siguen dominados por hombres (i.e. los llamados “STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics”), no así la salud. En Estados Unidos las mujeres componen más del 50 por ciento de los estudiantes de medicina y más de un tercio de los doctores. Por su parte, en la Facultad de Medicina de la UNAM más del 60 por ciento de los estudiantes de primer ingreso son mujeres.

En México, si bien las mujeres que trabajan en salud suelen predominar en el área de enfermería, actualmente altos cargos hospitalarios y del sector salud pertenecen -o han pertenecido- a mujeres:

La primera Secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan López, laboró como tal durante los primeros años del sexenio pasado. También -y hasta hace poco tiempo- la doctora María Elena Medina Mora fungió como directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Resalta la coordinación del departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología, que está compuesto en su totalidad por mujeres.

Las mujeres están salvando vidas… más que los hombres

La equidad que trajo el esfuerzo de las mujeres en el campo de la salud rindió frutos no solo para las mujeres que buscaban una carrera en el campo de la medicina, sino que incluso los sistemas de salud han mejorado comparativamente más con el trabajo de las mujeres que con el de los hombres.

Existe evidencia en la literatura médica que señala diferencias en las maneras en que mujeres y hombres practican la medicina. Estas diferencias son significativas en las tasas de readmisión hospitalarias y la mortalidad de los pacientes.

Es decir, los pacientes que son tratados por doctoras tienen menor mortalidad a 30 días tras su egreso hospitalario que aquellos pacientes que fueron tratados por médicos hombres. Igualmente, las tasas de readmisión de pacientes que fueron tratados por mujeres son menores.

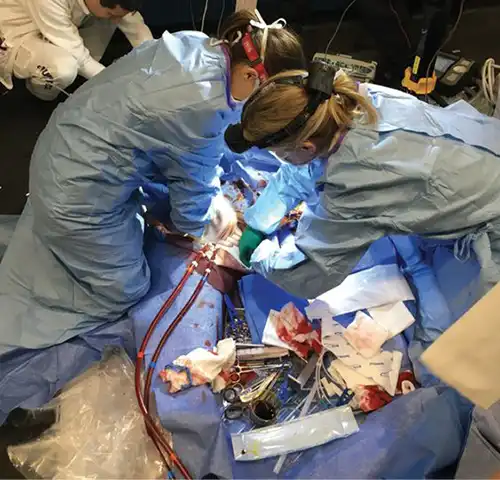

Por si fuera poco, también sucede que, en las salas de operaciones, que haya un porcentaje mayor de mujeres en un equipo quirúrgico se asocia con mayores tasas de cooperación, lo que influye directamente en el tratamiento seguro y eficaz de los pacientes.

En el mismo estudio, se estimó que en los Estados Unidos morirían 32,000 pacientes menos si los hombres trataran a los pacientes igual que las doctoras; un efecto que podría ser mayor, pues la estimación solo se refiere a pacientes enrolados en el sistema Medicare.

Aún no existe una explicación clara del porqué de las diferencias en mortalidad y tasas de readmisión cuando se comparan pacientes tratados por mujeres u hombres, sin embargo, se supone que las mujeres tienden a adherirse más a las guías de práctica clínica, proveen mayores cuidados preventivos, ejercen más comunicación centrada en el paciente, se desempeñan igual o mejor en pruebas estandarizadas y proveen más consejo psicosocial a los pacientes.

En ese sentido, se encontró que las doctoras escuchan por más tiempo a sus pacientes; un promedio de dos minutos más por paciente, lo que llega a generar un aumento del 10 por ciento en los tiempos de consulta, haciendo que las doctoras gasten una hora más de tiempo viendo pacientes en comparación con sus contrapartes hombres.

Matilde empezó la revolución, pero quedan muchas cosas por hacer

Aunque la entrada de más mujeres al campo de la salud ha traído claros beneficios tanto para los pacientes como las trabajadoras de la salud, todavía existen rezagos importantes en cuanto a tratos desiguales.

Los hombres siguen representando la mayoría de los trabajadores de la salud en todos los cargos salvo en enfermería y asistentes de doctores. Datos actuales muestran que las doctoras siguen ganando menos que los hombres, incluso tras ajustar los modelos estadísticos por especialidad, tipo de práctica y horas laboradas. Esta brecha salarial por género también existe entre investigadores clínicos.

Las mujeres estudiantes de medicina, pese a dominar las inscripciones, siguen enfrentándose a muchos más obstáculos que los hombres durante la carrera. A veces en extremos ridículos, como cuando agosto de 2018 trabajadores administrativos de la Universidad Médica de Tokio admitieron alterar los puntajes de las pruebas de admisión de las aplicantes mujeres con el fin de disminuir la cantidad de mujeres que ingresaban a la universidad.

En México, se dan extremos dramáticos: Terminar la carrera de medicina requiere, además de aprobar las materias teóricas básicas y clínicas, “sobrevivir” dos años críticos: el internado y el servicio social. En el internado médico muchas estudiantes de medicina son víctimas de acoso y abuso sexual por médicos o trabajadores de la salud que tienen mayor jerarquía; mientras que durante el servicio social -que muchas veces se realiza en comunidades rurales poco comunicadas- las aspirantes a doctoras llegan a sufrir secuestros o violaciones en mayor proporción que los hombres.

Por si fuera poco, las pacientes mujeres se encuentran en clara desventaja dentro del sistema de salud: las mujeres, sobre todo las de poblaciones más vulnerables suelen quedar desprovistas de cobertura de salud en mayor porcentaje que los hombres.

Muchos servicios esenciales y de rutina para mujeres no se encuentran cubiertos adecuadamente por los servicios de salud públicos, como la atención de partos por trabajadores de la salud poco calificados. Los pagos de bolsillo en salud de mujeres son más altos que los de los hombres. Finalmente, las mujeres se enfrentan a mayores prevalencias de enfermedades crónicas y trastornos mentales.

Si bien antes definimos que el trato por doctoras mejora la sobrevida de cualquier tipo de pacientes, existe una realidad opuesta cuando son los doctores hombres quienes tratan posibles infartos de mujeres; la evidencia muestra que las mujeres, con un cuadro clínico de infarto, tienen mayor probabilidad de fallecer cuando son tratadas por médicos hombres que por doctoras.

La inclusión de las mujeres en el campo de la salud es históricamente reciente y, sin embargo, con ese poco tiempo se han mostrado grandes beneficios en los resultados del sistema de salud. Matilde Montoya no sólo es valorada por ser la primera mujer médica del país, su busto se erige en la Secretaría de Salud porque le abrió las puertas a todas las demás mujeres que querían ser médicas, su personaje es importante porque las mujeres son, científica y estadísticamente hablando, mejores en medicina que los hombres.

En el camino hacia la equidad todavía queda mucho por hacer, pero a veces (muchas veces) vale la pena detenerse para admirar los grandes pasos que se han dado para mejorar a la humanidad.

Por mi parte, Matilda es mi doctora preferida. Cuando tuve el privilegio de trabajar en la Secretaría de Salud y caminaba por la rotonda de “l@s médic@s ilustres” siempre sonreía al verla a ella tan bronceada. Me identifico con Matilda, quiero seguir sus pasos, por lo menos le copié lo de entrar a medicina a los 24 años de edad, con un poco de suerte la podré honrar más que con únicamente eso.